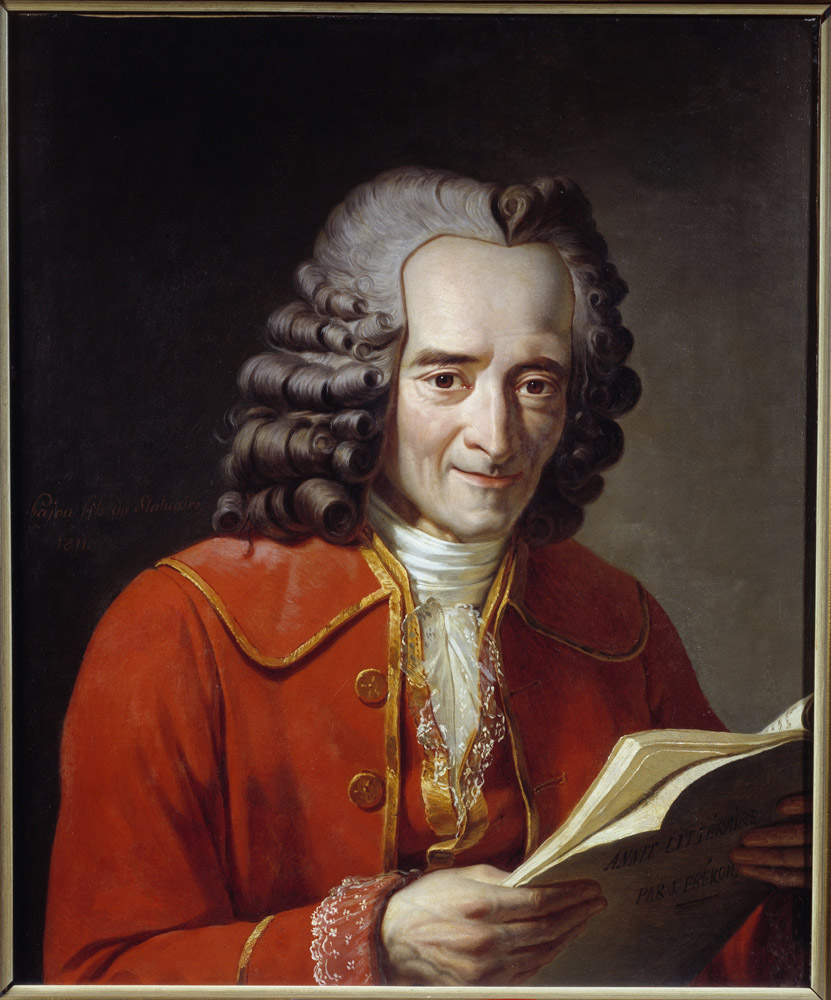

VOLTAIRE

Candido

Candido è un racconto filosofico, ma anche un racconto di

formazione. Candido - come spiega il

nome – è un ingenuo ragazzo dal dolcissimo carattere e dallo spirito molto

semplice, educato dall’ottimista e leibniziano precettore Pangloss, professore

di cosmoscemologia, un tuttologo

aproblematico, che nonostante i fallimenti e i dolori non esita mai a celebrare

l’armonia prestabilita che governa la storia e l’assetto universale delle cose.

Cacciati a pedate dal castello del barone di Westfalia, per

aver trasgredito le norme ipocrite del buon costume, entrambi partono all’avventura, affrontano la guerra, le devestazioni, le torture dell’Inquisizione, si separano.

Cacciati a pedate dal castello del barone di Westfalia, per

aver trasgredito le norme ipocrite del buon costume, entrambi partono all’avventura, affrontano la guerra, le devestazioni, le torture dell’Inquisizione, si separano.Candido ha perso tutto, gli manca l'amata Cunegonda e la speranza di rivederla è il motore del suo viaggio. Il racconto recupera l’archetipo narrativo del viaggio – che sin dai tempi dell’Ulisse omerico è sinonimo di ricerca di sé – e si fonda sul valore dell’avventura come sfida agli ostacoli e come percorso di formazione dell’identità. Due sono le tappe particolarmente significative del complesso cammino di Candido. La prima è costituita dalla sosta nel paese dell’Eldorado, una specie di paradiso in terra dove tutti sono felici, non c’è mai la guerra; è il paese dove tutto va bene. Eppure Candido lo lascia e riprende il viaggio, non certo per il piacere del rischio, ma semplicemente perché nel paese dell’Eldorado non c’è Cunegonda, non c’è l’amore. Nella vita puoi avere tutto, sembra suggerire Voltaire, ma se ti manca la persona che ami, è la fine! E Candido l’ha capito: come un nuovo Lancillotto, egli cerca la sua donna, correndo rischi e pericoli per raggiungerla. Un’altra tappa importante nel cammino di Candido è l’arrivo nel paese del senatore Pococurante, un nobile veneziano annoiato dalla vita per saturazione di esperienze. Donne, quadri, concerti, libri: Pococurante ha tutto e a Candido pare il più felice degli uomini. Subito il suo amico Martino, saggio, ma pessimista - esattamente l’opposto di Pangloss - gli fa notare che Pococurante è disgustato da tutto, non è in grado di scorgere la bellezza in niente, nulla lo meraviglia. Candido capisce, allora, che non è certo nei beni materiali che consiste la felicità.

Infine c’è un incontro che colpisce Candido, quello con

Paquette e fra Giroflé, che appaiono

felici agli occhi dell’ingenuo ragazzo, ma, in effetti le loro storie sono

tristissime: Paquette è costretta a prostituirsi per povertà e fra Giroflé odia

l’abito monacale che è stato costretto a indossare in ossequio alle leggi del

suo tempo: i miei genitori mi obbligarono

a quindici anni a indossare questo detestabile abito, per lasciare un più

grande patrimonio a un maledetto fratello maggiore … La gelosia, la discordia,

l’ira regnano nel convento. Non sempre la felicità apparente degli altri,

spesso persino invidiata da occhi superficiali, corrisponde a un a realtà;

nasconde, invece, sofferenze indicibili.

Al termine del suo viaggio Candido ritrova Cunegonda e il

suo precettore Pangloss. Insieme ai suoi amici va a vivere in una fattoria nei

pressi di Costantinopoli. Lì un derviscio turco spiega alla brigata i segreti

della felicità: tra tutti spicca un monito, quello di imparare a coltivare il

proprio giardino. Si tratta di una frase che è stata variamente interpretata e

spesso anche mistificata come invito all’individualismo. A ben guardare si

tratta di una saggia affermazione: coltivare il nostro giardino equivale a

occuparci con cura e pazienza di quella parte di mondo che ci viene affidata.

Noi non possiamo cambiare la storia, ma possiamo contribuire a rendere un po’

meno infernali il tempo e lo spazio in cui viviamo, allenare il nostro sguardo

a cogliere la bellezza e sforzarci di comunicarne il fascino e l’essenza. I

greci chiamavano il giardino “paradeisos”, paradiso. Ecco, dice Voltaire, tocca

a noi trasformare in un paradiso l’angolo di terra che dovremo imparare a

coltivare.

L'INTERPRETAZIONE DI FRANCESCO TANINI