PAOLO LABOMBARDA

PAOLO LABOMBARDA

Venti di Grecale

VENTI DI GRECALE, IL TRENO E GLI OLIVI

I venti di grecale spazzano via le nubi della storia, sono intensi e freddi come il dolore consolidato di chi ha perso molto per colpa di una guerra che ha rubato una parte della vita, ma pure rendono limpido il cielo per lasciare spazio alle corse della speranza. La speranza di sopravvivere alla guerra e di proteggere il piccolo Paolo, porta Bianca da Roma a Peschici, sulla “garganica: la famiglia dei suoceri, i Laberi, la accoglierà. La speranza di riappropriarsi della vita, di sé e degli affetti, riconduce, poi, a Roma Bianca, Paolo e Gino, reduce dal campo di prigionia degli inglesi e reso maturo dalle esperienze di sofferenza e di morte, quelle della guerra voluta dagli altri – Hitler e Mussolini – ma subita da tutti.

E il trenino che li trasporta corre sul filo della speranza, attraversa la vita e assapora la pace recuperata. La simbologia del treno, che, con struttura ad anello, ricorre nell’incipit e nell’excipit dell’opera, e quella degli olivi, tradizionalmente associati all’idea di pace, sintetizzano gli obiettivi profondi per cui Paolo Labombarda ha scritto di sé e della propria famiglia. Una generazione che ha vissuto il caos, i lutti e gli abbandoni causati da una guerra estrema, può imboccare solo due strade: la disperazione o la sfida al dolore.

Labombarda percorre quest’ultima: la pace conquistata (gli olivi) spiana la strada alle speranze (treno in corsa). Nonostante tutto – sembra voler dire lo scrittore – la vita è ancora possibile.

Dei tanti romanzi storici, dunque, quello di Paolo Labombarda ha un tratto distintivo: una fiducia progressista che non nasce da fedi o convinzioni metafisiche di manzoniana memoria, bensì da una forza umana, solo umana, quella degli affetti che minuziosamente e con dovizia di particolari, l’autore ricostruisce.

Il fatalismo pessimista di Verga fa naufragare la religione della famiglia in un desolato addio del giovane ‘Ntoni ad Aci Trezza; lo sguardo di De Roberto, disincantato verso i meccanismi del potere corrotto dal trasformismo e verso gli affetti corrosi dall’interesse venale, non lascia spazio ad alcun ottimismo; l’immobilismo di una storia senza orizzonti torna anche in Tomasi di Lampedusa nel noto se vogliamo che tutto rimanga com’è bisogna che tutto cambi.

Non mancano pure in Venti di grecale amare riflessioni e disilluse interpretazioni della storia, come quelle di Zio Raffaele sulla “generosità” degli americani, che, secondo lui, incentivano la guerra civile in Italia per annientare i nemici storici, i fascisti, ma senza dar troppo spazio a quelli nuovi, i comunisti: anche le idee di Stalin, a loro, non piacciono, come non piacciono quelle di Hitler e Mussolini. Ecco perché la guerra è finita ma le armi, loro, non smettono di far male!

Invece, nella visione del mondo di Paolo Labombarda due forze si intersecano e agiscono di continuo: gli affetti e la speranza. Certo, c’è da chiedersi se questa netta chiusura nel privato, se questa fede solo in una salvezza intima, quella del nido, della famiglia, non nasconda, per converso, la sfiducia verso altre possibili fonti di salvezza (Dio, gli ideali e i valori). D’altra parte il secolo che E. Hobsbawm ha definito breve per la sua luttuosa intensità, per i suoi due deflagranti conflitti, lascia ben poco spazio a forti ideali e ad assolute certezze. Comunque – questo sembra suggerire Labombarda – la speranza di costruire un futuro migliore non può essere annullata, è un carattere strutturale dell’uomo e, secondo l’autore, si costruisce nel lento, paziente lavoro di recupero delle memorie, del passato, degli affetti. Si spiega così la dedica dello scrittore ai figli perché possano ritrovare radici del loro futuro. Non si tratta di un mero discorso di appartenenze e/o di ricerche identitarie, ma anzi di recupero dei vincoli affettivi, della forza delle relazioni interumane, della loro intensità antica, che, forse, ora sfugge ai giovani immersi nelle dinamiche veloci e spersonalizzanti dell’ipertecnologia.

Impropriamente si definisce romanzo Venti di grecale; è piuttosto una ricostruzione documentaria di fatti, tradizioni e spaccati di vita filtrati dagli occhi di Bianca a cui appartiene la voce narrante. E’ facile comprendere che la prospettiva di Bianca coincide con quella dell’autore e ogni aspetto della vita peschiciana è da lei analizzato, studiato, quasi sezionato (come la grafica in neretto evidenzia) con lo scrupolo di chi vive i fatti per farne tesoro e tramandarli, affinché ogni esperienza lasci una traccia.

Così la vita del borgo diventa espressione di autenticità e di spontaneità e tutto, gesti e parole, abitudini familiari e usanze collettive, ha un’efficacia diretta e incisiva e le relazioni tra persone si connotano per la loro intensità, sconosciuta, oggi, alle nuove generazioni per cui la solitudine è risolta nelle virtualità di incontri immaginari. Ne è un esempio il funerale di Ettore, zio paterno dell’autore, a cui partecipa tutto il paese. Persino il pastore Mariuccio Orsitti si accoda al corteo seguito dalle pecore e dai cani, dopo averli raccolti con un mesto Oa! Oa! O!. Nel cimitero la gente e il gregge restano intorno alla cappellina della sepoltura o vicino al cancello del cimitero fino alle ultime luci del giorno. Non è solo una tradizionale veglia funebre, è partecipazione corale, collettiva a un dolore familiare, segno che nel paese i singoli sono ancora parte di un organismo sociale. La modernità, dunque, pure rappresentata dal treno in corsa, non ha ancora cancellato la forza viva delle relazioni sincere e non ha annullato il carattere boccaccesco di alcune tradizioni come lo svuotamento dei canteri presso la rupe dello Scalandrone, dove il Castello si affaccia sulla scogliera a picco sul mare.

Anche a Peschici, apparentemente un Eden di pace, la bufera del secondo conflitto mondiale, miete le sue vittime e pure la famiglia Laberi ne è colpita: Gino e Peppinillo sono prigionieri degli inglesi. L’autore focalizza l’attenzione sul padre Gino, sul suo dolore nel vedere i compagni feriti in battaglia; il racconto si sofferma sulla sofferenza di Gino costretto a lasciare sulla sabbia gli amici ormai morti; infine, lo scrittore sottolinea la disperazione del padre soldato nel dover dare ai commilitoni caduti l’estremo saluto col segno di croce.

Ma il dolore della guerra vissuta da Gino in modo diretto e che si riflette su Bianca costretta – anche se ben accolta – ad adattarsi ad un paese e ad una famiglia – quella dei suoceri Laberi – che lei conosce poco, diventa occasione di riflessione esistenziale.

La conclusione del testo di Paolo Labombarda solo gradualmente conquista l’equilibrio tra la percezione del non senso della storia e la speranza di guardare al futuro con forza nuova: la domanda che Bianca si pone (tutto quello che è accaduto in questi anni che senso ha ?) porta ad un’amara risposta: la guerra a noi ha rubato una parte di vita, di giovinezza. E dalla sfera individuale, familiare, Bianca passa ad una dimensione universale: l’insensatezza della guerra, sempre e per tutti. Sembra di rileggere Pavese, quando ne La casa in collina scrive: ogni guerra è una guerra civile.

E’ fuori discussione il devastante non senso della storia. Nonostante tutto, però, il treno corre. Tra olivi, olivi, e olivi.

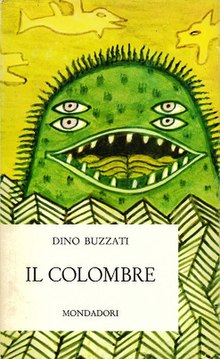

Stefano Roi si apparenta ai numerosi eroi della tradizione che hanno affrontato il viaggio per mare. Ulisse dopo il naufragio è approdato a Itaca, riappropriandosi della propria identità di re, padre e marito. Il feroce capitano Achab ha sfidato i mari spinto dal demone della vendetta contro la Balena Bianca e ha trovato la morte. L'assurdo vagare per mare di Stefano Roi - che non ha nulla della sfida propulsiva e conoscitiva dell'Odissea né del vendicativo inseguimento di Achab - si conclude non con uno scontro, ma con un incontro fatto di comprensione e di reciproco riconoscimento.

Stefano Roi si apparenta ai numerosi eroi della tradizione che hanno affrontato il viaggio per mare. Ulisse dopo il naufragio è approdato a Itaca, riappropriandosi della propria identità di re, padre e marito. Il feroce capitano Achab ha sfidato i mari spinto dal demone della vendetta contro la Balena Bianca e ha trovato la morte. L'assurdo vagare per mare di Stefano Roi - che non ha nulla della sfida propulsiva e conoscitiva dell'Odissea né del vendicativo inseguimento di Achab - si conclude non con uno scontro, ma con un incontro fatto di comprensione e di reciproco riconoscimento. PAOLO LABOMBARDA

PAOLO LABOMBARDA Cacciati a pedate dal castello del barone di Westfalia, per

aver trasgredito le norme ipocrite del buon costume, entrambi partono all’avventura, affrontano la guerra, le devestazioni, le torture dell’Inquisizione, si separano.

Cacciati a pedate dal castello del barone di Westfalia, per

aver trasgredito le norme ipocrite del buon costume, entrambi partono all’avventura, affrontano la guerra, le devestazioni, le torture dell’Inquisizione, si separano. Vite tranquille vengono sconvolte

da un evento di incomprensibile, assurda violenza: al ritorno da una

festa, due sedicenni - i figli delle due coppie a cena - ragazzi, cioè, di “buona

famiglia”, ammazzano una clochard e le danno fuoco. Le immagini riprese dalla

videocamera della cabina di un bancomat vengono trasmesse in TV e fanno il giro

del web. Non teppisti che incendiano le

macchine per far scattare una faida tra gruppi di etnie diverse. Soldi a

sufficienza, genitori benestanti. Ragazzi come ne conosciamo tutti. Come nostro

nipote. Come nostro figlio.

Vite tranquille vengono sconvolte

da un evento di incomprensibile, assurda violenza: al ritorno da una

festa, due sedicenni - i figli delle due coppie a cena - ragazzi, cioè, di “buona

famiglia”, ammazzano una clochard e le danno fuoco. Le immagini riprese dalla

videocamera della cabina di un bancomat vengono trasmesse in TV e fanno il giro

del web. Non teppisti che incendiano le

macchine per far scattare una faida tra gruppi di etnie diverse. Soldi a

sufficienza, genitori benestanti. Ragazzi come ne conosciamo tutti. Come nostro

nipote. Come nostro figlio.