Ciò che accomuna le società distopiche (e, quindi, per uno strano

gioco di parole, anche dispotiche) è la sacralizzazione della scienza

applicata, da un lato, e la demonizzazione della cultura umanistica,

dall’altro.

La società di Fahrenheit 451, per esempio, è completamente meccanizzata, nelle case le comunicazioni sono annullate e sostituite da maxischermi che monopolizzano l’attenzione degli inquilini.

La società di Fahrenheit 451, per esempio, è completamente meccanizzata, nelle case le comunicazioni sono annullate e sostituite da maxischermi che monopolizzano l’attenzione degli inquilini.

Anche in 1984 Orwell

immagina una realtà controllata attraverso schermi giganti che proiettano l’immagine

del Grande Fratello, con i suoi capelli e baffi neri, irraggiante forza e una misteriosa serenità, quella falsa quiete

che solo le astute menzogne sanno infondere e che fanno credere agli

sprovveduti che davvero la guerra è pace,

la libertà è schiavitù, l’ignoranza è la forza.

In 1984 una perversa neolingua

abbatte il pensiero critico, riduce il campo semantico delle parole e il numero

stesso dei termini da utilizzare, perviene, insomma, a una lingua

standard, di fatto incapace di tradurre,

per esempio, principi come “tutti gli uomini sono stati creati uguali … forniti

di diritti inalienabili: fra questi, la Vita, la Libertà e la ricerca della

Felicità … Quando una qualsiasi Forma di Governo opera per la distruzione di

questi fini, è Diritto del Popolo mutarla o abolirla, istituendo un nuovo

governo”. In una società scientificamente organizzata e altamente

burocratizzata, il Grande Fratello arriva a controllare il pensiero e se

qualcuno conserva la memoria della lingua tradizionale, capace di esprimere nobili, e per questo eversivi, principi, viene tacciato di psicocrimine.

Nella realtà orwelliana la scienza viene applicata al

servizio di un potere tirannico che opera per l’autoconservazione e per lo

sconfinato ampliamento del proprio dominio.

Estremamente scientificizzata è, inoltre, la realtà del Mondo Nuovo costruita dalla fantasia di

Huxley: coppie gemellari suddivise per livelli di prestazione sociale, vengono

geneticamente selezionate e collettivamente allevate, senza legami familiari o

vincoli affettivi. Non ci sono coppie stabili, famiglie amorevoli. L’eros è un

gioco cui si viene addestrati fin da bambini e la felicità è frutto di una

combinazione chimica, il soma, ingeribile

per via orale.

Huxley racconta che un giovane Selvaggio, però, casualmente trova una

raccolta completa delle opere di Shakespeare, impara a leggere, a pensare,

affina i suoi sentimenti e oppone alla dimensione assurda della società del

progresso, la passione e l’umanità contenute nei libri e dichiara senza paura io preferirei essere infelice piuttosto che

avere questa specie di falsa, menzognera felicità che avete qui. A un mondo

anaffettivo, in cui la scienza controlla i sentimenti, i pensieri, i

comportamenti, a fronte di una totale assenza di malattie, di un comfort senza

paragoni, di una totale stabilità sociale ed economica, il Selvaggio contrappone

una sua idea di vita ed esistenza: io non

ne voglio di comodità. Io voglio Dio, voglio la poesia, voglio il pericolo

reale, voglio la libertà, voglio la bontà. Voglio il peccato. Si tratta

della rivendicazione del diritto di essere uomo, nel bene e nel male, tra gli

abissi del dolore e il volo dei sogni.

Una scienza asservita contraddice il suo statuto epistemologico e riduce

il senso dell’umanità. Una scienza strumentalmente orientata al dominio delle

coscienze viene meno alla sua stessa natura.

Orwell ipotizza una sorta di resistenza della sostanza umana: Winston pensò

al teleschermo e al suo orecchio in perenne ascolto. Potevano spiarti giorno e

notte, ma se restavi in te, potevi ancora metterli nel sacco … I fatti

certamente non si potevano tenere nascosti. Li si poteva ricostruire per mezzo

degli interrogatori, li si poteva estorcere con la tortura. Se però l’obiettivo

non era la sopravvivenza, ma la conservazione della propria sostanza umana, che

importanza aveva tutto ciò? Non potevano cambiare i sentimenti. Anzi, neppure

voi potevate cambiarli, neanche volendo. Potevano portare allo scoperto, fino

all’ultimo dettaglio, tutto ciò che avevate detto, fatto o pensato, ma ciò che

giaceva in fondo al cuore e che seguiva percorsi sconosciuti anche a voi

stessi, restava inespugnabile. (Orwell, 1984)

Quello che Bradbury, Orwell e Huxley delinenano è il ritratto di una

società prometeica, improntata al dominio del “fare”, narcisisticamente volta

al principio di prestazione, all’ostentazione della propria eccellenza, alla

soddisfazione della propria ansia di controllo su ogni aspetto dell’esistenza

umana. A ben guardare, in fondo, il quadro coincide con quello della nostra

società, in cui la vita può essere artificialmente governata da macchine; la

morte è una condizione che si può rinviare rispetto ai limiti imposti dalla

natura, attraverso una scienza medica che cerca l’elisir dell’eterna giovinezza,

oppure è anticipata grazie a eutanasie sempre più sofisticate. L’homo faber ha costruito un’idea di

scienza che sta azzerando ogni traccia di umanità nel mondo. Però, sembra ammonire la letteratura, cercare surrogati esistenziali attraverso la scienza non paga, non è sempre bene

ciò che fa stare bene.

La ricerca scientifica ci ha consentito di essere social, un tempo, invece, eravamo socievoli; prima era un complimento essere belli, ora bisogna essere "curati"; in passato si parlava, adesso si chatta; e se prima ci si incontrava, oggi ci si "interfaccia".

D'altra parte, però, è vero che la scienza ha prodotto benessere e non si tratta, certo, di fare masochisticamente l’apologia del

dolore in nome di un’etica del sacrificio. No. Qui è in discussione la sostanza umana dell’esistenza.

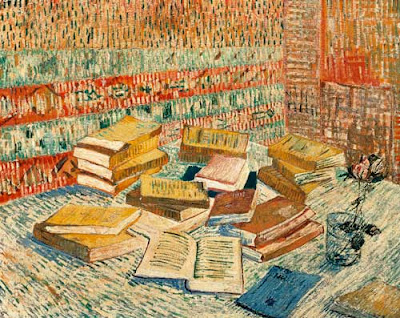

Non è un caso che nei tre romanzi in esame l’antidoto alla

cancellazione dell’umanità venga dalla letteratura: nella società del rogo dei

libri immaginata da Ray Bradbury, la sostanza

umana viene preservata da uomini che hanno imparato a memoria testi

classici, opere del passato e che sono vagabondi

all’esterno e biblioteche all’interno, uomini che scelgono di

riappropriarsi del tempo, che rivendicano, contro l’efficientismo e

l’ipercinesi della società del progresso, il diritto di usare il proprio tempo:

c’era il tempo intorno, il tempo di

sedersi … sotto le piante, di guardare il mondo. E ad un tratto le voci

cominciarono, ed erano voci che parlavano … Il loro suono saliva e scendeva

tranquillamente, mentre le voci si rigiravano il mondo sotto gli occhi e lo

guardavano; le voci conoscevano la terra, gli alberi, la città… Le voci

discorrevano su tutto, non c’era una sola cosa di cui non sapessero parlare.

(Fahrenheit 451)

Nella società del silenzio imposto,la parola riprende corpo e vigore. Nella società governata dal sapere scientifico improvvisamente si avverte in

modo urgente il bisogno di anima. È la sostanza

umana che chiede spazio.

In un’epoca in cui il sapere scientifico sta invadendo la scuola e

persino la fantasia dei bambini, travolti da giochi virtuali che sostituiscono

la loro vicinanza reale, c’è da interrogarsi sulla bontà dell’assolutismo

scientifico-tecnologico.

Manfred Spitzer, nel suo saggio Demenza digitale, osserva che

quando la tecnologia diventa invasiva, necessariamente si modificano i

processi emotivi e psicosociali e sono condizionate persino le posizioni etico-morali, le prospettive

esistenziali dei soggetti.

E le conseguenze sull’apprendimento sono gravi. Il modo in cui si impara qualcosa determina

il modo in cui il contenuto verrà memorizzato nel cervello. Pertanto chi

osserva il mondo solo spostando e cliccando un mouse, come suggeriscono alcuni

sostenitori della pedagogia digitale, saprà pensarlo “meno bene”. (Spitzer, Demenza digitale).

Insomma, la scienza ci può dire che esiste la scissione dell’atomo.

Cosa farcene, dobbiamo deciderlo noi: usarla per curare le malattie oppure

sganciare una bomba per uccidere persone?

Spesso la politica dimentica che esiste un’enorme differenza tra agire

e fare: si celebra il valore dei governi del “fare”, si spinge la scuola a

educare i giovani al “saper fare”; si giudicano le amministrazioni dai “fatti”.

Eppure, a ben guardare, la forza prometeica del “fare” è l’espressione

più icastica del positivismo borghese, la cui incessante ansia di produrre si

è tradotta, poi, nell’igienificazione del mondo propagandata da Marinetti già

all’inizio del secolo scorso: in fondo le guerre sono il prodotto della scienza

umana applicata alle esigenze della politica. Sono il frutto di una politica

del “fare”.

Invece non funziona così. Fare significa eseguire un input. Quando

Paul Tibbets ha sganciato la bomba atomica dall’Enola Gay, ha fatto quel che

doveva fare: premere un pulsante, come gli era stato ordinato.

Avrebbe potuto non farlo, ma non ha avuto le chiavi culturali per dire

“no”, per agire responsabilmente, per commettere un atto di “disubbidienza

civile”, direbbe Thoreau.

Agire significa, quindi, conoscere le conseguenze dei propri

comportamenti, operare, cioè, anche scelte morali che si dissociano da ciò che

il sistema politico/sociale detta. Agire significa, in breve, saper dire “no” a

ciò che viene imposto, iniziare una rivoluzione contro le ali maligne – per usare un’immagine cara a Quasimodo - di una

scienza non più libera, ma asservita a poteri autoreferenziali e completamente

dissociati rispetto alla condizione e alle esigenze delle persone che

compongono la vita reale.

Albert Camus comincia il suo saggio L’uomo in rivolta con queste parole: che cos’è un uomo in rivolta? Un uomo che dice no.

Bisogna avere il

coraggio di opporsi alla tirannia del sapere scientifico/tecnologico e restituire

spazio alla bellezza di ideali per cui valga la pena vivere e che solo il

sapere umanistico può costruire, liberando la scienza stessa dai

condizionamenti che la schiacciano e restituendola alla sua più propria

specificità.

I veri grandi riformatori non si servono della scienza per controllare

la società.

Tutti i grandi riformatori

cercano di costruire nella storia quello che Shakespeare, Cervantes, Moliére, Tolstoi

hanno saputo creare: un mondo sempre pronto ad appagare la fame di libertà e di

dignità che sta in cuore ad ogni uomo. La bellezza senza dubbio non fa le

rivoluzioni. Ma viene il giorno in cui le rivoluzioni hanno bisogno di lei…

Mantenendo la bellezza, prepariamo quel giorno di rinascita in cui la civiltà

metterà al centro delle sue riflessioni … quella virtù viva che fonda la comune

dignità del mondo e dell’uomo. (A. Camus, L’uomo in rivolta)

Si tratta di difendere la sostanza

umana.