La cosa migliore, forse, è non spiegarci,

non dare la chiave del nostro essere,

la formula del nostro destino.

E. M. Cioran, Taccuino di Talamanca

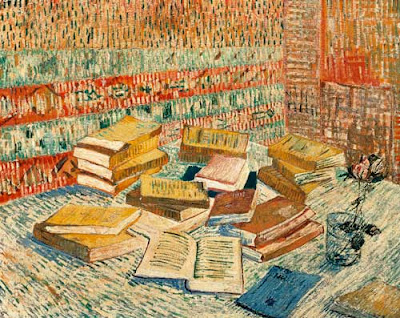

Morfisa o l’acqua che

dorme è un romanzo carico di suggestioni letterarie, di

immagini ad alto tasso simbolico, vi trionfa l’immaginazione sia nella barocca

architettura narrativa sia nel complesso impasto stilistico - abilmente costruito - che varia dalle

sfumature ricercate alla vivacità del dialetto napoletano sino all’uso

insistito dell’ironia da parte della voce narrante che assume nei confronti dei

personaggi una funzione smascherante sullo stile di Cervantes.

La

trama del romanzo di A. Cilento ruota intorno a Teofanès Arghìli, poeta

velleitario capace solo di copiare storie già scritte. Come ambasciatore

dell’impero d’Oriente, egli viene inviato dalle sovrane di Bisanzio, Zoe e

Teodora, a Napoli, dove dovrà prendere in consegna Crisorroè, figlia del Duca

di Napoli, perché la fanciulla possa sposare un Porfirogenito e affinché le

relazioni diplomatiche tra Napoli e Costantinopoli si rinsaldino in virtù di un

matrimonio che è assolutamente un’alleanza politica. A Napoli il messo

d’Oriente scopre che Crisorroè è stata assassinata: alcuni pescatori trovano

tra le reti la sua testa coperta di alghe. Inizia a questo punto per Teofanès una serie di

complicate avventure e di inattesi incontri con creature straordinarie, tra le

quali si distingue Morfisa, la fanciulla polimorfa e metamorfica, che nel

romanzo il lettore conoscerà, infatti, in forma di atleta, aquila, cinghiale,

balena, tra caleidoscopiche trasformazioni, suggerite dal suo nome parlante che

deriva dal greco morphé, cioè, “forma”. Morfisa è la bambina magica venerata

a Napoli come una Madonna, che mette Teofanès, il sedicente poeta, di fronte ai

suoi limiti di scrittore. Grazie ai racconti della fanciulla, infatti, il poeta

scopre quello che gli manca: la creatività, l’immaginazione, la capacità di

donare fascino alle narrazioni, la grazia affabulante della parola.

La

storia si dipana intorno ad alcuni temi focali: il viaggio, Napoli, il mare e

l’acqua, la diversità, il tempo, il fantastico, l’uovo.

Il viaggio, Napoli, la

vita

Morfisa o l’acqua che

dorme è strutturato attorno al più antico archetipo

narrativo, risalente al modello odiassiaco: il viaggio come percorso accidentato e metafora della vita. In questo

romanzo ne è protagonista Teofanès e il suo viaggio assume varie sfumature: è

missione diplomatica, rapimento, prigionia, ricerca. La Cilento, inoltre, aggancia

le suggestioni classiche legate al tema del viaggio a quelle medievali che

attraverso la quête e l’aventure tracciano il percorso lungo il

quale avvengono la formazione e la maturazione dei personaggi.

Napoli,

luogo di approdo per Teofanès, non è solo lo sfondo geografico del romanzo

della Cilento, è, piuttosto, un modo di vedere la realtà.

Napoli

è terra di fede e di superstizione, di devozione e folklore; è la città in cui il

culto di San Gennaro convive con quello pagano di San Virgilio, il poeta dell’Eneide trasformato dalla fantasia

popolare in un mago, profeta, patrono; Napoli, crocevia di culture – greca,

latina, araba, normanna, longobarda – Napoli, carica di fantasia, incline a

colorare di leggenda anche la storia; città fatta di strade, vicoli e piazze in

cui le liturgie delle chiese si mescolano – come attestano le pagine della

Cilento - a riti profani, alle voci dei femminielli, a badesse licenziose, a

prostitute che si concedono, a incesti che si consumano, a stupri che la oltraggiano.

Le

vicende che affronta Teofanès non hanno mai nulla di lineare. Il suo passare da

un’avventura ad un’altra con un ritmo convulso e confuso ricorda il girovagare

del petroniano Encolpio nella labirintica Roma neroniana e sembra imitare la vagatio errabonda del boccacciano

Andreuccio da Perugia che proprio in una

Napoli bella e pericolosa va alla ricerca di se stesso. L’Ulisse omerico

più volte evocato nel testo è, dunque, un modello auspicato da Teofanès, ma non

realizzato: diversamente dall’eroe dell’Odissea, che tornando a Itaca si

riappropria compiutamente dei tutti i suoi statuti identitari di padre, marito

e sovrano, Teofanès appare più come un antieroe, palpabilmente contaminato da

influenze donchisciottesche. Fallire è il suo mestiere: sedicente poeta, è solo

un povero scrittorucolo che sa copiare, ma non ha inventiva; gli viene affidata

una missione importante – trasportare un

utero fresco a Costantinopoli dal Ducato napoletano (p.34) – ma non la conduce

a termine; Teofanès ama Costantino, che improvvisamente a un certo punto del

racconto si fa chiamare Michele, ma quando riesce a possedere davvero il suo

amato, lo perde per sempre. C’è qualcosa di incompiuto in Teofanès. Il suo

smarrimento esistenziale emerge in modo inequivocabile nel ritratto che ne fa

l’autrice nelle pagine conclusive del capitolo relativo alla festa

dell’Oditrigia, in onore di Morfisa, venerata come una Madonna miracolosa: “aiuto” urlò, ma nessuno c’era ad

ascoltarlo. Cercò affannosamente la strada da cui era venuto, fra i cespugli,

non la trovò, si poggiò piangendo a un albero. Ancora si lamentò, ululò alla

luna, e poi, quasi senza accorgersene,

vinto dal vibo, sprofondò nel sonno.(p.92).

Teofanes

cerca: la sua quête (di Crisorroè,

dell’uovo magico che gli fornisca l’ispirazione poetica, dell’amore eterno) è

continuamente frustrata; affronta senza esito esperienze irte di ostacoli e

pericoli, crede nell’amore e resta deluso.

Il

suo labirintico percorso rappresenta

l’esistenza umana: le certezze si sgretolano, le grandi verità vacillano come

gli imperi e si frantumano come la Chiesa aggredita dalle eresie che avanzano.

Perdersi è quasi certo, la vita ha l’aspetto di un locus horridus. Il topos della selva inestricabile in cui Teofanès

si perde e piange, ritorna, infatti, fedele ai modelli tradizionali: Dante,

l’Orlando ariostesco, il Tancredi tassiano smarrito nella selva di Saron. Il

pianto notturno, alla ricerca di speranza e protezione, non può non richiamare

alla mente nel lettore accorto le invocazioni alla luna del Niso virgiliano,

del Medoro di Ariosto, di Lucio nel romanzo di Apuleio, una storia di

metamorfosi, appunto, come quella di Teofanès e Morfisa. La Cilento strizza l’occhio compiaciuto alla letteratura di ogni tempo,

servendosene per costruire un romanzo ingegneristicamente combinatorio.

Kurt Vonnegut iniziava

il suo Mattatoio n.5 con una frase

lapidaria: tutto è accaduto, più o meno.

Il punto è proprio questo: tutto è

accaduto. Il panorama letterario vive oggi in una condizione di estrema

saturazione. Tutto è già stato detto e la scelta postmodernistica del gioco

combinatorio e citazionistico diventa quasi obbligata, come insegnano Calvino,

Eco. Per questo il riferimento ad Eraclito è ripreso testualmente: la vita passa e nessuno si bagna due volte

nella stessa acqua, p.88.

La scelta, poi, della

metamorfosi come tema portante del romanzo (non solo Morfisa, infatti, è

personaggio mutante, anche Teofanès ha una natura duplice: da uomo diviene

donna) non può non ricordare il principio ovidiano espresso nelle Metamorfosi: omnia mutantur, nihil interit, espressione chiara del perpetuo

divenire di ogni cosa, dell’instabilità dell’esistenza. Lo smarrimento di

Teofanès nel labirinto napoletano e il suo pianto disperato nella selva dopo la

festa dell’Oditrigia, dovuto anche al mescolarsi vorticoso di riti sacri e

profani, devozione popolare e menadi danzanti, sembra dimostrare che quel mondo

che noi desideriamo come un ordinato kosmos,

di fatto danza sui piedi del caos. Forse, la presunzione logocentrica non ce la

fa a spiegare il mondo e la convinzione che ciò

che è reale è razionale e ciò che è razionale è reale, è solo stata una

vana illusione, come aveva già dimostrato Nietzsche. Del resto lo ribadisce a chiare lettere Cioran, l'esistenza è indecifrabile: la cosa migliore, forse, è non spiegarci, non dare la chiave del nostro essere, la formula del nostro destino.

E l’ironia scelta dalla

Cilento come veste stilistica del suo libro, svolge appunto la funzione di

forza demistificante. Le certezze si sgretolano, le grandi verità vacillano, i

punti di riferimento crollano. Un personaggio secondario del romanzo pronuncia

in napoletano una frase-chiave: la

verità! Sulo Dio ave la verità! Lo munno è sogno, lo sogno che ognuno sogna… (p.

184). È chiaramente riconoscibile la

citazione dei versi di Sigismondo, protagonista del dramma di Calderón de la

Barca, La vita è sogno, testo che al

di là del suggestivo titolo, porta in scena il senso tragico dell’inafferrabilità

della verità.

Il logos è perdente. La

figura dei filosofi viene, pertanto, variamente ridicolizzata nel romanzo,

proprio per mettere in evidenza l’insufficienza del loro sistema: i filosofi

sono quelli che discutono del sesso degli

angeli (p.81), ossia si perdono in discettazioni su temi vuoti e verità

indimostrabili; il marito di Maria Merenda, ancora un’altra sorella di

Eudochia, è un filosofo, cioè un inetto: è sua moglie, che, infatti, dotata di

senso pratico, si occupa dei contratti,

degli acquisti, delle vendite, (p. 86) ed è sempre Maria Merenda a definire

Pietro Cènnamo, in senso dispregiativo e sarcastico, quel filosofo di mio marito, (p.114).

La diversità

Uno

spazio privilegiato nel romanzo di A. Cilento è occupato dalla diversità.

Teofanes

è omosessuale; ad un certo punto della storia subisce una metamorfosi e diventa

donna; Morfisa è nera, nasce da uno stupro da parte di un arabo ai danni della

madre Eudochia; è disabile, non può camminare: al posto dei piedi ha due

moncherini. Si tratta di una diversità che a ben guardare ha un marchio

femminile: Morfisa istituisce il Ducato delle Femmine; Teofanès solo in un

corpo di donna riesce a giacere con passione e soddisfazione insieme al suo

amato Costantino/Michele.

Parlare

della donna vuol dire indagare antropologicamente la storia. La società è

sempre stata androcratica e il libro lo testimonia, tutti i luoghi del potere

sono controllati da uomini: le corti, gli assedi e le guerre, i monasteri, la

cultura. Morfisa, però, è donna, governa e, novella Sherazade, racconta storie,

ha il potere affabulante della parola e fa miracoli come una santa. Sovverte un

ordine stabilito da secoli. Introduce la diversità nella storia. Infrange il

tabù del silenzio normalmente imposto alle donne, usa magistralmente la parola,

arriva al governo varando come primo atto politico una legge che impedisce il

matrimonio per le donne sotto i sedici anni di età, dona a tutte le fanciulle

del Ducato un libro e due monete d’oro, ordina ai monaci dello scriptorium della città di istruirle. E

sin dall’inizio manifesta il suo programma di vita rivolgendosi a tutte le

donne: fate sogni grandi.

La sua risposta al

fallimento del logos non è quella che

Italo Calvino chiamerebbe la resa al

labirinto – lo smarrimento, cioè, sperimentato da Teofanès – bensì, la

proclamazione del valore del sogno, il grande motore della creazione artistica.

La proposta di Morfisa è un fil rouge

tra Don Chisciotte e il Calvino delle Città

invisibili che invita i lettori a cogliere nel mondo ciò che inferno non è, cioè, a trovare nell’arte e nella bellezza –

che del sogno e della forza immaginativa sono la diretta emanazione – l’alternativa

agli orrori della realtà.

Morfisa,

donna, affabulatrice, tessitrice di racconti - sembra suggerire sapientemente A. Cilento - è la metafora dell’intellettuale

che è sempre un “diverso”, diverge, cioè, dal mainstream, dal sistema, e lo fa inceppare, ne smaschera le falle,

proprio come fa la fanciulla metamorfica quando coraggiosamente si oppone al

padre pubblicamente e ne decreta la fine.

Emerge,

nell’esaltazione del femminile, il bisogno da parte dell’autrice di

sottolineare il valore del pathos – da sempre rappresentato dalla donna –

contro il logos. In una Napoli che celebra la festa dell’Oditrigia, la folla si

contorce, balla, canta: le donne vengono a chiedere figli, le vergini

cercano marito, le coniugate si procurano svago. Agli occhi di Teofanes

tutto sembra strano, fuori dagli schemi: donne in preda all’ebbrezza della

festa gli ricordano la descrizione sallustiana di Sempronia, colta e

consapevole della propria femminilità, capace di osare più di quanto fosse a

Roma concesso alle matrone: psallere et

saltare elegantius quam necesse est probae, (p. 88).

Se

il logos è quello al potere, se il logos è il maschile, bisogna constatare che

è deludente: genera guerra, intrighi di corte, vizio e si sintetizza nella

figura diabolica del Duca Giovanni, prepotente e incestuoso detentore del trono

napoletano e pronto a concedere la mano della figlia Crisorroè a chiunque si

prospetti come possibile alleato in nome della ragion di stato.

Il tempo

Nel

vorticoso intreccio narrativo di ariostesca memoria e utile a evocare la

dimensione labirintica della storia, anche il tempo è una dimensione antirealistica.

Nel

gioco combinatorio della scrittura - magistralmente orchestrato da A. Cilento - i riferimenti riconoscibili non sono solo

classici e italiani. Appare chiaro, infatti che Teofanès è stato costruito - con un accorta tessitura di rimandi - sul

modello inglese di Orlando, il protagonista dell’omonimo romanzo di Virginia

Woolf, non solo perché come Orlando anche Teofanès è di natura ambigua, è uomo

e donna, ma anche perché come il personaggio della Woolf, anche Teofanès

attraversa il tempo. La storia narrata dalla Cilento, infatti, parte mille anni

fa e attraversa cronotopi svariati: il Giappone della Regina Akiko,

Costantinopoli nel 1204, Troyes nel 1176, Napoli nel 1370, Napoli, ancora, nel

1973-1980. Borges, in un racconto intitolato Il giardino dei sentieri che si biforcano, nota che la narrativa si regge su

una rete crescente e vertiginosa di tempi divergenti, convergenti e paralleli.

Questa trama di tempi che s’accostano, si biforcano, si tagliano o s’ignorano

per secoli, comprende tutte le possibilità. La letteratura, pare suggerire

l’autrice, non è il luogo della mimesi del reale, non è la sede del

frazionamento matematico del tempo e della scansione scientifica delle

successioni cronologiche. La letteratura è fatta, per usare ancora

un’espressione cara Borges, di Finzioni.

Il fantastico e l'uovo

La dimensione del fantastico è

preponderante nel romanzo di A. Cilento, che poggia, sì, su basi storiche, peraltro

dettagliatamente ricostruite, ma è un libro che apre scenari fantastici dagli

orizzonti dilatati e perciò sfugge ad ogni etichettatura di genere.

Un romanzo neostorico?

No: monache volanti che spengono un incendio orinando sulle fiamme non

appartengono ad alcuna memoria storica.

Genere fantastico? No: punti

di forza del testo della Cilento sono l’attendibilità di date, dati e nomi

recuperati da fonti storiografiche e la ricostruzione della fase storica relativa

alla autonomia ducale di Napoli.

Morfisa

o l’acqua che dorme

contro ogni forma di zoliano engagement del letterato, dimostra, crocianamente, che raccontare è un

lavoro di invenzione pura, di immaginazione. L’indagine della

realtà è, infatti, oggetto della scienza che deve studiarne le leggi, della

politica che deve trovare i rimedi a ciò che non funziona: l’arte è un’altra

cosa. Secondo Mario Vargas Llosa i romanzi sono fatti di “menzogne” che aiutano

ad affrontare l’esistenza: gli uomini non vivono solo di verità; hanno anche bisogno

delle menzogne: quelle che inventano liberamente (…). La finzione arricchisce

la loro esistenza, la completa. La letteratura amplia la vita umana, nota ancora Vargas Llosa.

Non

si tratta, dunque, di fuggire dal mondo, ma di arricchire la realtà con la

forza del sogno. Lo spiega bene Julio

Cortázar: il fantastico (…) non è una scappatoia, è un contributo a vivere

più profondamente questa realtà.

Morfisa

ne è certa: quando inventavo storie

da bambina era perché avrei voluto camminare e non potevo, essere bella e mi

era negato, avere una madre ma mi era stata strappata. (…) Invece io sognavo di

essere libera, veloce, potente … L’ho sognato con così tanta intensità che una

parte di me lo è diventata (p. 299). È questo il senso della letteratura,

quello che è nascosto nell’uovo di Morfisa, simbolo della creatività.

Teofanès

“legge” nell’uovo milioni di

storie … quelle conosciute, antiche, degli eroi famosi – Ulisse, Ercole,

Edipo, Medea, Didone, Enea - e quelle non ancora scritte (p.170) e

perciò ancora sconosciute a chi vive nella Napoli di mille anni fa. Teofanès

vede una balena saltar fuori dalla onde contenute nell’uovo in cui

vorticano le immagini che daranno vita ai racconti del futuro e riconosce Pinocchio nel

ventre del pescecane, il capitano Achab che insegue Moby Dick, il vecchio

Santiago di Hemingway che, solo su una barca, cerca a tutti i costi di

pescare il gigantesco marlin. L’uovo è l’origine dell’invenzione artistica, che,

però, non bisogna immaginare generata da fonti esterne all'animo umano. L’uovo rappresenta la

forza creativa che ognuno deve trovare prima di tutto in sé. Perciò sbaglia

Teofanès a cercare di rubarlo, di appropriarsene, nella speranza di trovare

l’ispirazione artistica che possa renderlo famoso nei secoli e dare spessore

alla sua esistenza. Il talento non si insegna. Come diceva Orazio nell’Ars

poetica, occorrono ingenium e ars per essere poeti: ars,

studio, esercizio, metodo, ma soprattutto ingenium, talento naturale,

genio creativo. Certo indagare che cosa sia il talento è arduo. Forse Raymond

Carver ne dà un’idea: è un modo di

vedere le cose originale e preciso, l’abilità di trovare il contesto giusto per

esprimerlo, il dono di vedere quello che gli altri non hanno visto, il dono di

vedere quello che tutti hanno visto, ma vederlo in modo più chiaro, da ogni

lato. Esattamente come sa fare Morfisa.

Morfisa o l’acqua che dorme è un’indagine sul senso del

talento artistico.

A. Cilento, secondo un consolidato schema binario,

risalente già alle strutture esopiche del racconto, costruisce attraverso una scrittura che denota una lunga esperienza, due antitetici modelli

narrativi: uno ideale, alto, nobile (Morfisa) e uno reale, perché molto

diffuso, (Teofanès), fatto di racconti che rinviano a sogni già sognati e a

libri già scritti. A quale dei due si assimila l’autrice, abile tessitrice di

illusionismi citazionistici chiaramente riconducibili alla famosa tradizione del Barocco napoletano? Ai lettori…il compito della risposta.